医院是病痛与希望交织的地方,而医生与护士则是这场生命博弈中的关键力量。在北京大学肿瘤医院内蒙古医院(内蒙古医科大学附属肿瘤医院),有这样一群人,他们不仅医术精湛,更以高尚的医德医风,为患者驱散阴霾,带来温暖与曙光。医院开启“医德医风优秀个人事迹展示系列报道”,让我们一同走进他们的故事,探寻那些平凡岗位上不平凡的坚守,感受爱与责任如何在日常诊疗中熠熠生辉。

包明霞——"安达白衣天使"

包明霞,女,1986年2月生,2012年毕业于内蒙古医科大学护理专业,主管护师。从事护士工作十余年来,她牢固树立“一切为了病人,全程优质”的服务理念,用爱心抚慰着患者的伤痛,让患者感受到她们亲情化、人性化、规范化的服务。

蒙族护士的“双语温情” 在门诊架起医患“心桥梁”

包明霞同志自2016年在我院工作以来,先后在胸部肿瘤内科、重症医学科工作,后因工作需要调至到门诊部,成为一名门诊部护士。在门诊工作2年来,她充分发挥蒙汉双语优势,成为少数民族患者就医的“活指南”。在民族地区就医语言障碍突出的背景下,她主动申请调至导诊岗位,用流利的蒙语为牧民及蒙古国患者解释流程、安抚情绪,多次协助沟通,帮助不识汉字的外蒙患者完成挂号、取药、办理出入院、甚至用蒙语一句句解释用药说明等工作。导诊的本质是“服务人心”,懂他们的语音,更懂他们的需求,才是真正“导”到心坎里,因此她被患者亲切称为“安达(朋友)护士”。

双语服务 把“沟通盲区”变成“温暖起点”

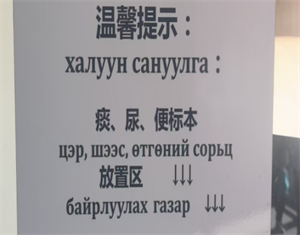

对于蒙古族的患者而言,一句熟悉的母语就能消除患者就医的紧张,一个民族的礼仪就能打开信任的心门。民族患者的“贴心人”包明霞同志不仅为患者们制作蒙汉双语标识,指引牧民及蒙古国患者,同时还培训志愿者常用医疗蒙古语,带动志愿者的医疗蒙语基础,更好地服务于蒙古族牧民患者,从而提升患者就医体验。

如今,包明霞的“天使脚步”依然在门诊大厅匆匆响起,但每一次驻足、每一次开口,都带着草原儿女特有的热忱与细腻。她用蒙汉双语编织的,是医患之间信任之桥;用点滴行动诠释的,是“白衣天使”跨越民族的大爱——就像是草原上的萨日朗花,在平凡的岗位上绽放着温暖而坚定的光。让我们共同期待她在未来的日子继续做这座沟通的桥梁,让每个患者都能感受到医者仁心的温度。

稿件来源:门诊部 包明霞 行风(信访)办公室

编 辑:池 源

初 审:王 军

复 审:胡 媛

终 审:张媛媛