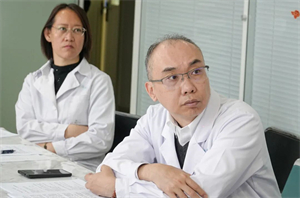

2025年10月16日,一场围绕一名特殊乳腺癌患者的跨学科诊疗讨论,在我院乳腺肿瘤中心的会议室里紧张而有序地进行着。

来自影像科、超声科、病理科、乳腺肿瘤中心等十余位专家共同为一名“隐匿性乳腺癌”患者展开多学科会诊(MDT),共同制定个体化、规范化的治疗方案。

这场MDT不仅是一次疑难病例的集中攻关,更是国家区域医疗中心建设背景下,优质医疗资源下沉边疆地区的生动实践。患者张玲(化名)在呼和浩特市,就享受到了来自北京大学肿瘤医院和北京大学肿瘤医院内蒙古医院专家的联合诊疗,真正实现了“大病不出省”。

蹊跷的腋窝肿物:寻找“原发灶” 2025年9月,59岁的张玲(化名)无意中发现右侧腋窝有一个“鹌鹑蛋”大小的肿物。她随即前往北京大学肿瘤医院内蒙古医院(内蒙古医科大学附属肿瘤医院)就诊。然而,随后的检查结果却让病情显得扑朔迷离。 乳腺彩超、钼靶、核磁共振……一系列先进的影像学检查均显示,患者双侧乳腺并未发现明确肿块,但右侧腋窝却有一个大小约44*26mm的低回声包块,边界不清、形态不规则,影像报告“倾向恶性”,且不知是否来源乳腺。 “患者是以腋窝肿块为首发症状就诊的,我们在乳腺上始终没有找到原发灶。”乳腺肿瘤中心主任医师仝伟兵博士介绍,“这种情况下,我们就要高度怀疑是否为‘隐匿性乳腺癌’。” 隐匿性乳腺癌,是一种罕见的乳腺癌类型,约占所有乳腺癌的0.8%左右,即每约120例乳腺癌患者中才可能出现1例。其特点是乳腺影像学检查未见原发肿瘤,但却在腋窝淋巴结或远处发现了转移癌灶,且病理证实来源于乳腺。 为了明确诊断,医院在超声引导下为患者进行了右腋窝肿物穿刺。病理结果证实了医生的推测:(右腋窝占位)纤维结缔组织内见浸润性腺癌,免疫组化结果符合乳腺来源。然而,病理报告中也留下了一个谜团:标本中“未见正常乳腺结构,也未见明确淋巴结被膜及淋巴细胞边缘聚集”。 这团位于腋窝的癌组织,究竟是从乳腺“流浪”过来的转移灶,还是本身就起源于腋窝的副乳腺?这个核心问题,直接关系到后续手术范围和治疗策略的制定。 多学科会诊:1+1>2的智慧碰撞 面对这一复杂病例,单一的科室已难以做出完美决策。2025年10月16日,医院迅速启动了多学科会诊(MDT),汇集了影像科、超声科、病理科、乳腺肿瘤中心等领域的十余位专家,其中多位是常驻我院的北京大学肿瘤医院本部专家。 “我们把各自领域的专家请来,就是要用他们多年的经验,共同审视我们这个病人的难点。”仝伟兵博士说,“这就像一场医学上的‘头脑风暴’,1+1在这里产生了大于2的效果。” MDT会议上,专家们对每一份影像资料进行了抽丝剥茧般的复核。 医院副院长、影像科专家崔湧仔细研究了患者影像学资料,CT和MRI均显示肿物位于典型淋巴结区域,而乳腺腺体本身没有发现明显异常,这一发现,倾向于肿物为淋巴结来源。 超声科主任尹珊珊则根据核磁提示的细微可疑点,为患者进行了“第二眼”超声,对乳腺进行地毯式搜索,力求发现隐藏的原发灶。 病理科吉茹医生对穿刺标本进行了解读:虽然缺乏淋巴结典型结构,但当淋巴结被肿瘤完全侵占时,也可能出现这样的病理表现。而关键的免疫组化指标(GATA3、Mammaglobin等)强有力地支持肿瘤为乳腺来源。 乳腺肿瘤中心副主任严颖、副主任汪星综合各方意见后,给出了治疗路径的核心建议:无论最终定义为隐匿性乳腺癌还是副乳癌,鉴于患者腋窝肿块较大、且FISH检测显示HER2基因为阳性扩增,具备强烈的“新辅助治疗”指征——即先进行化疗联合靶向治疗,使肿瘤缩小,再考虑手术。 “这样做的目的,一是看肿瘤对药物是否敏感,为后续治疗提供依据;二是为手术创造更好条件,甚至可能实现保乳或避免乳腺全切。”汪星解释道。 区域医疗中心的温度:让边疆患者在家门口享受“国家队”水准 本次MDT中,一个突出的亮点是北京大学肿瘤医院本部专家的深度参与。影像、超声、外科等多个关键环节的讨论,都由这些“北京来的专家”主导或提供决定性意见。 “为什么这样的患者没有去北京、上海?因为国家区域医疗中心的建设,把北大肿瘤医院的精英团队带到了内蒙古。”仝伟兵医生感慨道,“这让我们的老百姓不必远赴千里,就能享受到国内优质的规范化诊疗。” 国家区域医疗中心建设是党中央、国务院推动优质医疗资源扩容和区域均衡布局的重大举措。北京大学肿瘤医院内蒙古医院正是这一战略的落地项目之一。本部专家的长期派驻、定期会诊、技术帮扶,迅速提升了本地医院的疑难重症诊疗水平。 对于张玲(化名)这样的罕见病例,MDT模式确保了诊断的精准和治疗方案的优化。专家们最终达成共识:先行新辅助化疗+靶向治疗,密切监测肿瘤反应。后续手术方案将根据治疗效果和患者意愿共同决定,既可以选择“乳腺全切+腋窝清扫”的传统术式,也可以探讨“仅做腋窝清扫+术后乳腺放疗”的保乳方案,最大限度保留患者的生活质量。 “通过这个案例,我们看到了MDT模式在解决疑难杂症中的巨大价值,也体现了区域医疗中心惠及边疆百姓的实实在在的成效。”仝伟兵博士表示,“我们的目标,就是让更多像张玲(化名)一样的患者,在‘足不出区’的情况下,获得最有效、最前沿、也最温暖的医疗服务。” 一场跨越两地的医疗协作,一次多学科智慧的集中迸发,为一个家庭带来了新的希望。张玲(化名)的故事,是北京大学肿瘤医院内蒙古医院(内蒙古医科大学附属肿瘤医院)不断提升诊疗能力、服务内蒙古及周边地区患者的一个缩影。在国家区域医疗中心的政策下,越来越多的“国家队”级医疗资源正持续注入北疆大地,为健康中国建设写下扎实而温暖的注脚。 稿件来源:宣传部 编 辑:刘彦君 初 审:严颖 仝伟兵 复 审:胡 媛 终 审:张媛媛